Julian canta “Imagine” di papà Lennon solo per l’Ucraina?

Quante mani dovrei chiedere in prestito per conteggiare le cover di Imagine, manifesto musicale pacifista di John Lennon e Yoko Ono, spalmate in ogni angolo del pianeta. Se a cantarla però è Julian Lennon, primogenito dell’ex Beatles nato dalla prima moglie Cynthia – per la prima volta per giunta – qualche riflessione ci può stare.

IMAGINE PER L’UCRAINA?

La guerra mostruosa in Ucraina e il desiderio di pace hanno bussato alla porta di tanti musicisti. A far da capofila ci sono i Pink Floyd e la loro Hey Hey Rise Up sulla voce del frontman dei BoomBox Andriij Khlyvnyuk. A questa si aggiunge Imagine nella versione di Julian che tappa la bocca alla promessa dello stesso Lennon Junior: “Non eseguirò Imagine fino alla fine del mondo”.

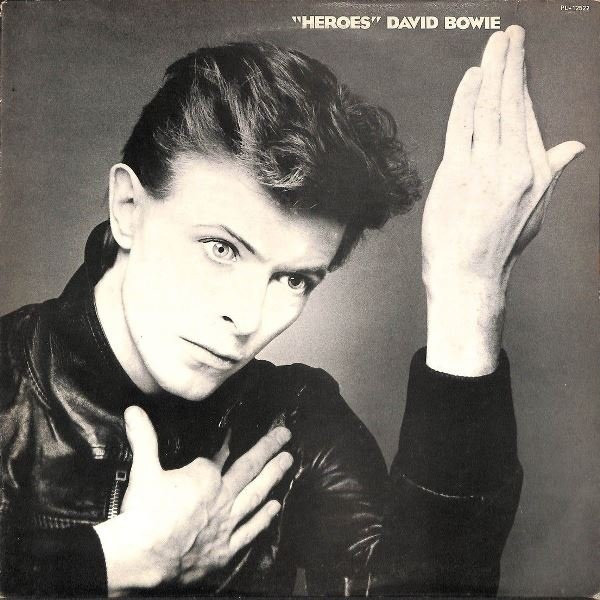

La prima cosa che mi colpì prima dell’intervista a Julian, alla vigilia del Concerto del Primo Maggio del 1998, era la somiglianza fisica con il papà. Il figlio di John Lennon si mostrò garbato, accogliente, senza la superbia che poteva soccorrere le fragilità nascoste dietro un figlio d’arte. In questa cover di Imagine c’è solo di mezzo l’Ucraina?

DI PADRE IN FIGLIO

Forse sì, forse no. L’esecuzione intensa di Imagine di Julian tra le fiammelle accese, in memoria delle vittime della guerra, commuove anche perché nasconde il canto di liberazione di un figlio tra ferite, conflitti e lacerazioni.

Puoi essere o non essere il figlio di una rockstar, ma il dolore ha lo stesso peso quando vedi tuo padre andarsene da casa, cominciare la vita con una nuova compagna e sentirti spodestato affettivamente dall’arrivo di un “fratellastro”. Pardon, oggi questa parola è bannata nel dizionario delle progressiste “famiglie allargate” in cui si sta al gioco di andare d’amore e d’accordo.

LA COVER CHE FA MALE

La cover di Imagine di Julian Lennon non si ferma all’urlo pacifista per l’Ucraina. La rabbia del padre John, che cinquant’anni prima aveva cantato l’abbandono con la durezza delle parole “Mother, you had me But I never had you… Father, you left me But I never left you”, diventa terapia dell’anima nella cover di Julian che sussurra ferite mai chiuse con delicatezza. Qui, infatti, il piano di papà John tace e la musica è consegnata agli accordi di una chitarra acustica.

Chissà semmai i versi “Imagine all the people living life in peace” riscriveranno le parole “Immagina papà e figli vivere una vita vicina e lontana in pace”, senza le burrasche della calma apparente.